会長挨拶

山梨県PTA親子安全会/山梨県PTA扶助会

会長 松𠮷 有理子

はじめまして!2024年度、親子安全会・扶助会の会長を務めます、松𠮷有理子と申します。1年間、誠実にこの会の業務と向き合いたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

山梨県PTA親子安全会・扶助会が誕生してからこれまでの間に時代は大きく変わり、子どもたちに望ましい「安心」「安全」のかたちも日々変化して来ました。子どもの健やかな成長はもちろんのこと、その成長を支える保護者や教職員の皆様の安心・安全も、これからの子育て社会を考える時に避けて通れない問題です。

この親子安全会・扶助会は、そんなみんなで支え合う精神を如実に表した山梨県PTA協議会の事業の大きな柱の一つです。

主な事業は、児童・生徒及び会員の皆様方の事故に対する見舞金、厚生援助金の給付を対象とした事業です。また、子どもたちの健全育成に向けた安全な教育環境の支援、子育てに関わる幅広い教育相談の充実にも取り組んでいます。

具体的には、次のような事業です。

○不登校傾向な児童・生徒への適切な生徒理解や有効な教材購入費の補助事業

○子どもたちのあらゆる安全対策に関わる補助事業

○県内8か所に、校長職を経験したベテラン相談員を配置し、幅広い課題に対して気軽に相談できる教育四者教育相談事業

給付事業としまして、昨年度は山梨県PTA親子安全会に965件(前年度より27件増)の申請があり、総額17,035,150円(前年比159,910円減)の見舞金給付を行い、扶助会からは厚生援助金として3,100,000円(31件)の支払いをしました。

精確・適正・公平な審査運営を旨とした見舞金給付事業を行うために、年9回の審査運営委員会・認定委員会を設置し、内容を精査しております。構成員は各郡市代表の校長先生をはじめとする16名の委員と、医師1名、事務局2名です。審査会による認定決定後は、迅速かつ厳正公正な給付事務に努めております。

他、不登校対策事業や安全対策事業に関しては、県下の山梨県PTA協議会所属の各小中学校PTAへ一斉募集を行い、なるべく多くの学校へ公平に給付できるよう務めております。

日々、日本の何処かで子どもたちに関する痛ましい報道があり、胸を痛めていらっしゃる方も多いでしょう。交通安全面だけでなく、鳥獣対策面、防災・防犯面も含めて安心安全な学校環境の整備支援を、当たり前を見直す視点を大切にPTA親子安全会としてどのような事業展開ができるのか協議し、可能性を広げ、子ども達のため時代に即した具体的なアクションを行っていきたいと思っております。

そして、PTAに関わる皆様お一人お一人が、ぜひ、目の前の出来る事ひとつから、子どもを取り巻く環境の安心・安全に目を向けて頂けたら、それはとても大きな力となって子どもたちを守ることでしょう。

子どもたちの屈託の無い尊い笑顔は、安心の中であってこそ花開きます。今後とも、会員の皆様からの本事業への変わらぬ御支援・御協力を心よりお願い申し上げます。

組織概要

組織構成・任期

親子安全会審査運営委員・扶助会認定委員

<保護者代表>

・親子安全会・扶助会 会長

・山梨県PTA協議会副会長(母親代表)

<教職員代表>

・山梨県公立小中学校長会より1名

・県下13地区小中学校長会より各1名

| 13地区: | 甲府市・中巨摩(甲斐/南ア/中央昭和)・甲州市・山梨市・笛吹市・ 峡南・韮崎市・北杜市・富士吉田市・都留市・南都留郡・大月市・北都留郡 |

|---|

<医療関係者・事務局>

・顧問ドクター 1名

・親子安全会・扶助会事務局長(山梨県PTA協議会事務局次長)

・親子安全会・扶助会事務局員

<任期>

・通例6月に開催される該当年度の第3回審査運営委員会から

翌年度5月に開催される第2回審査運営委員会まで

規約

事業計画と報告

山梨県PTA親子安全会事業計画

-

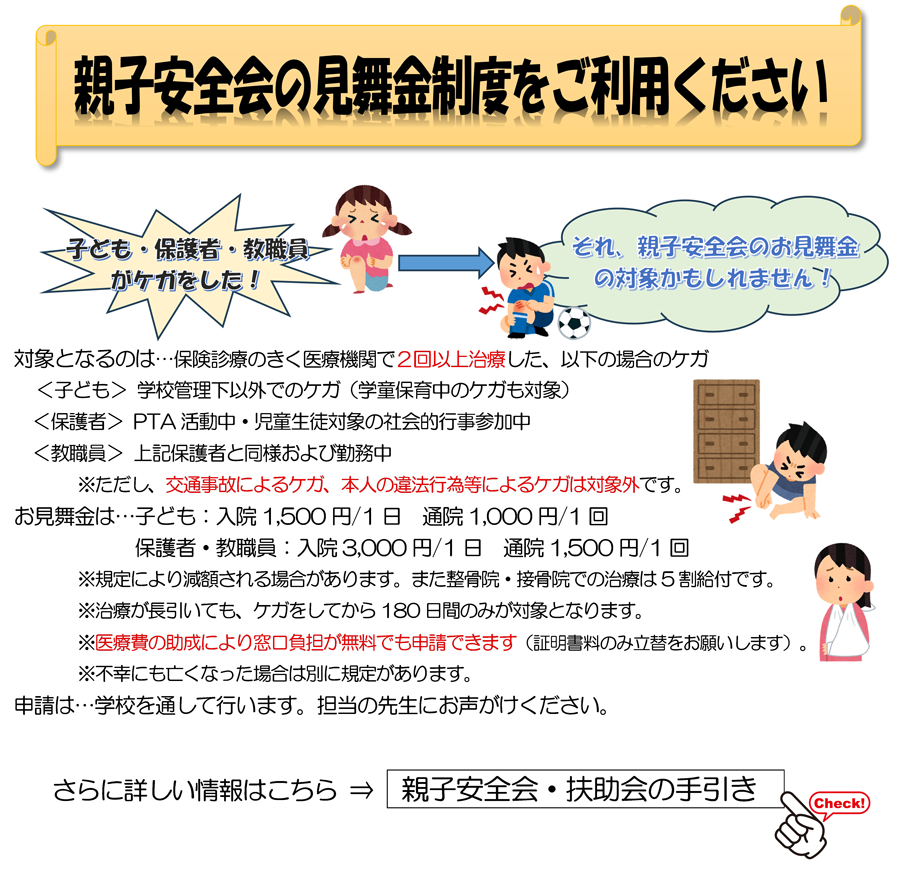

見舞金給付事業

本会規定による公平公正,精確な見舞金給付審査に努め,必要事項の検討・実施に努める。- ① 年間9回の審査運営委員会を開催し,公平公正,精確な給付に努める。

- ② 明確で公正な審査運営を行うための学習を深め,諸問題について適切な協議を行う。

- ③ 実情や時代の要請に合わせた安全会の在り方について,研究・協議を行う。

- ④ 2023年度からの変更点(骨折加算の増額)の周知に努めると共に制度の円滑実施に向け,目的と内容の共通理解を図り,その趣旨を目指した確実な運営に努める。

-

教育相談事業

- ① PTA会員への周知のための取組活動を強化し教育相談活動の量的質的向上に努める。

- ② 各支部に設置されている教育相談事業(教育会館相談室)及び関係諸機関・団体との連携を密にし,有機的で実効性のある相談活動に努める。

- ③ 不登校児童生徒対策推進事業校を指定し,研究助成を行うとともに不適応児童生徒へ継続した支援を目指す。

- ④ 県教委と山梨大学と教育四者による『地域連絡教育相談事業連絡会議』の教育相談員連絡会事務局として研修会を企画運営し,相談員の資質向上に努める。

- ⑤ 県精神保健協会の活動が目指している,一人ひとりの「心の健康」を考える取組への協力と学び合うための有機的連携を目指す。

-

安全教育広報事業

-

① 親子安全会の事業内容を会員が理解できるよう,広報活動の充実に努める。

- 親子安全会の手引書を作成し,親子安全会加入会員及び加入予定者に配付し,制度と見舞金制度及びその内容の周知に努める。

- 年度当初に事務説明に関わる資料を各校に配付し,親子安全会のねらい,歴史的経過,業務手続き等の適切な事務執行を目指す。

- 山梨県PTA協議会ホームページ内の親子安全会ページを活用し,親子安全会の趣旨,内容の周知を図る。

また,県P情報に「親子安全会だより」を掲載し,会員の親子安全会への理解を深める。

- ② PTAの各種団体が行っている交通安全対策事業に対して,親子安全会の事業として「交通安全対策補助金事業」を昨年度より継続して行い,支援活動を行うと共に積極的な情報提供に努める。

- ③ 関係機関や組織との連携を図り,安全会のねらい達成に努める。

-

① 親子安全会の事業内容を会員が理解できるよう,広報活動の充実に努める。

-

安全会加入への啓発活動事業

たくましい児童生徒の成長を願うと共に,安心して活動できるPTA活動や社会的活動推進のために制度への加入促進を目指した取組を進める。 -

制度への公費助成の継続と拡大活動事業

親子の社会的活動・余暇活動を補償する親子安全会見舞金制度の重要性が認識されている。市町村による公費助成は定着しつつあるが,子ども医療費無料化制度の導入と関わって,公費助成の再検討及び助成を打ち切る自治体も出てきている。見舞金制度の重要性を理解していただき,引き続き補助金の継続と拡大を働きかける。

山梨県PTA扶助会事業計画

-

扶助会の事業

山梨県PTA扶助会は,PTA親子安全会の積立基金を原資としPTA親子安全会の会員である保護者が死亡した場合に,残された児童生徒の厚生援助を主な目的として2008年4月に設立された。

扶助会では,PTA親子安全会の会員がPTA活動中の事故により死亡した場合,及び保護者・教職員の会員が児童生徒のための活動中の事故により死亡した場合の弔慰見舞金の支払いを行う。(PTA活動中の児童生徒の事故による死亡は日本スポーツ振興センターの対象とならない場合に支払われる。) -

厚生援助金・弔慰見舞金給付事業

本会が規定する厚生援助金及び弔慰見舞金の公正な給付に関する認定に努め,必要事項の検討を図る。- 年間9回の認定委員会を開催し,公平公正,精確な給付の徹底に努める。

- 公平な認定運営に関わる諸問題について,協議を行い識見を深める。

- 実情や時代の要請に合わせた扶助会の在り方について,研究・協議を行う。

- 制度の円滑実施に向け制度の目的と内容の共通理解を図り,その趣旨とするところを目指した確実な運営に努める。

-

扶助会周知事業

-

① 扶助会事業内容の周知徹底を図るため,広報活動の充実に努める。

- 扶助会の手引書を作成し,扶助会会員及び加入予定者に配付し,制度と見舞内容の周知に努める。

- 年度当初に事務説明に関わる資料を各校に配付,熟読玩味いただく中で扶助会のねらい,設立の経過,業務手続き等の周知に努める。

- ②

山梨県PTA協議会ホームページ内の扶助会ページを活用し,扶助会の趣旨,内容の周知を図る。

また,県P情報に「扶助会だより」を掲載して,会員の理解を深める。

-

① 扶助会事業内容の周知徹底を図るため,広報活動の充実に努める。

-

その他の取り組み

- ① 毎年作成「PTA親子安全会情報」を通して,状況の概要を知らせる。

年間行事

2025年度 審査運営委員会年間予定表

| 回 | 月日 | 曜 | 開始時刻 | 開催会場(予定) | 県申請締切 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 4月9日 | 水 | 10:00 | やまなし地域づくり交流センター | 3月31日 |

| 2 | 5月14日 | 水 | 10:00 | 同上 | 5月2日 |

| 3 | 6月11日 | 水 | 9:30 | 同上 | 6月2日 |

| 4 | 7月9日 | 水 | 10:00 | 同上 | 6月30日 |

| 5 | 9月3日 | 水 | 10:00 | 同上 | 8月25日 |

| 6 | 10月22日 | 水 | 10:00 | 同上 | 10月14日 |

| 7 | 12月3日 | 水 | 10:00 | 同上 | 11月25日 |

| 8 | 1月14日 | 水 | 10:00 | 同上 | 1月5日 |

| 9 | 2月18日 | 水 | 10:00 | 同上 | 2月6日 |

| 1 | 4月8日 | 水 | 10:00 | 同上 | 3月30日 |

| 2 | 5月20日 | 水 | 10:00 | 同上 | 5月8日 |

※やまなし地域づくり交流センター所在地

(甲府市丸の内二丁目35-1)

※会場は都合により変更になる場合があります。

2024年度 審査運営委員会年間予定表

| 回 | 月 日 | 曜 | 開始時刻 | 開 催 会 場 | 県申請締切 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2024/4/10 | 水 | 10:00 | 県教育会館 | 3/28(木) |

| 2 | 5/15 | 水 | 10:00 | 同上 | 5/7(火) |

| 3 | 6/12 | 水 | 9:30 | 同上 | 6/3(月) |

| 4 | 7/10 | 水 | 10:00 | 同上 | 7/1(月) |

| 5 | 9/4 | 水 | 10:00 | 同上 | 8/26(月) |

| 6 | 10/23 | 水 | 10:00 | 同上 | 10/15(火) |

| 7 | 12/4 | 水 | 10:00 | 同上 | 11/25(月) |

| 8 | 2025/1/15 | 水 | 10:00 | 同上 | 1/6(月) |

| 9 | 2/19 | 水 | 10:00 | 同上 | 2/7(金) |

| 1 | 4/9 | 水 | 10:00 | 同上 | 3/31(月) |

| 2 | 5/14 | 水 | 10:00 | 同上 | 5/2(金) |

※県教育会館所在地

(甲府市丸の内三丁目33-7)

※会場は都合により変更になる場合があります。

2025年度安全対策補助金事業/不登校対策推進事業

募集期間(予定)2025年3月3日(月)~4月25日(金)

安全会・扶助会のあゆみ

親子安全会の歴史

1945年8月15日終戦、荒廃した国土の中から国民一丸となって復興の槌音が響いた。

日本の将来を担う子どもたちを、健やかでたくましく成長するようにと民主教育が提唱された。1947(昭和22)年、これを推進するためアメリカから山梨に派遣された文民教育担当官・バン・スターヴェン氏は、「学校教育を推進するためには、親と教師が互いに連携していかなければならない」しかも「親自身が教育を知り、民主的な考えや態度を身につけることを学ばなくてはならない」そうした親と教師の会、PTA設立の必要性を助言した。

この年の7月22日、山梨県と文部省の共催で第1回社会教育研究大会が開かれ、席上PTA設立の勧奨がなされた。従って、この年を起点にして、県下各小中学校でPTAを発足させたところが多かった。

親子安全会結成

1971(昭和46)年8月、北九州市で開かれた日本PTA全国研究大会に於いて、東北ブロックから「親子安全会という相互扶助の見舞金制度を実施したらどうか」という提案があり、各都道府県が自主的に実施することで決定した。

山梨県では、1974(昭和49)年の定期総会に於いて1974年度を準備期間とし、翌年4月1日を期して発足することを決定した。

1975(昭和50)年2月20日、山梨県PTA協議会親子安全会結成大会開催、同年の4月1日より業務を開始した。

扶助会結成

2008(平成20)年6月7日、山梨県PTA扶助会総会開催、4月1日より業務開始。

PTA親子安全会の会員保護者・教職員が死亡の場合、厚生援助・弔慰見舞い金支払い制度。

2013(平成25)年4月1日 「公益社団法人日本PTA全国協議会」と法人移行

2022年10月 第54回(公益社団法人)日本PTA関東ブロック山梨大会開催予定